京都博覧会と西本願寺-日本初の博覧会の開催- <深草ミニ展観紹介>

日本ではこれまでも、「大阪万博」(1970年)や「愛・地球博」(2005年)、「大阪・関西万博」(2025年)などの博覧会が開催されてきましたが、わが国における博覧会の起源は、1871年の「京都博覧会」と言われています。そして、この京都博覧会は、本学と関係の深い西本願寺で開催されていたのです。

日本初の博覧会は西本願寺で開催

「博覧会」について、辞書・事典のデータベースであるJapanKnowledge Libには、「日本における近代的な博覧会の起源となったのは、1871年に西本願寺を会場に開催された京都物産会である。」(『日本大百科全書』)と記述されています。さらに『本願寺年表』(本願寺史料研究所編)にも、明治4年(1871)10月10日の箇所に「本山書院で日本最初の博覧会を開催」とあります。

明治4年といえば、維新直後で京都の町は奠都で、政治、経済、文化などに大きな打撃を受けていた時期でした。沈滞ムードが漂う当時の京都の活性化の主要な事業として、京都博覧会が開催(会期:10月10日~11月11日)されたのです。京都の町は、幕末の蛤御門の変などの戦火で、東本願寺をはじめ中心部の多くの寺院や町屋などが焼失しました。かろうじて類焼を免れた西本願寺は、町中の至便なところに位置して広い書院を有しており、開催会場として最適と判断されたのでしょう。

京都博覧会の成り立ちと実態

博覧会の主催は、当時の京都の有力な商人である三井八郎右衛門(孝福)、小野善助(包賢)、熊谷久右衛門(直孝)の三氏で、初代知事・長谷信篤がこれに賛同し、政府の木戸孝允とも昵懇であった京都府参事・槇村正直も開催を補佐していたとされています。長谷は、長州藩出身の広沢平助・松田道之を起用し、槙村も長州藩出身でした。西本願寺では、木戸孝允と親交をもっていた周防出身の島地黙雷・大洲鉄然らが教団改革に取り組み、第20代宗主広如も槙村らと親交をもっていため、博覧会の会場となったと考えられます。

京都博覧会の出陳物は、336件であり、皇国部(166件)、西洋部(39件)、支那部(131件)の3部に分けられていました。西本願寺からは、皇国部に「懐紙巻:巻首一枚 後鳥羽天皇 御製 以下十枚共名臣詠草」、「多賀城古瓦」、支那部に「陳学三老人圖」、「無款水墨漁樵問答圖」が出陳されています。また、出陳物と並んで西本願時の書院を飾る襖絵や欄間彫刻などが紹介されています。この明治4年の京都博覧会が嚆矢となり、明治5年に第一回京都博覧会が西本願寺、知恩院、建仁寺で開催され、明治6年からは禁裏(京都御所)が会場となりました。その後、京都博覧会は名称を変えて、昭和3年まで続けられることとなるのです。

西本願寺に開設されていた常設の「博覧館」―「龍谷ミュージアム」の淵源―

西本願寺も会場となった明治5年の第一回京都博覧会(会期:3月10日~5月30日)を経て、西本願寺の書院に常設の「博覧館」が開設されました。この博覧館は、6月21日に開館し、11月27日まで1と6の日に開場(朝8時~夕4時)され、明治7年まで3カ年間開設されました。この常設の博覧館の閉館後も西本願寺では、明治8年4月15日に「第一回真宗宝物展覧会を開く」(『本願時年表』)とあり、それを引き継ぐ取り組みが展開されていました。

このような事実から勘案すると、明治5年から明治7年にかけて開設されていた京都博覧会の常設の「博覧館」、明治8年に西本願寺が開催された真宗宝物展覧会(本願寺集覧会)は、まさに現在の「龍谷ミュージアム」の淵源とも捉えることができ、今日の龍谷大学の活動を考える上でも意義深いものといえるでしょう。

(本文は、「京都博覧会と西本願寺-日本における博覧会の起源-」『龍谷大学校友会報』<88号3頁、2019>をもとに再構成したものです)

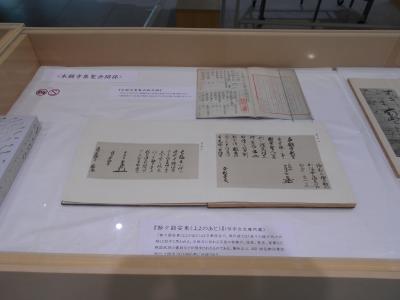

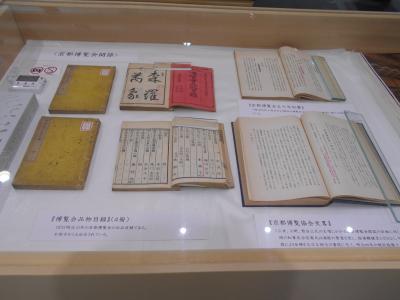

※深草ミニ展観風景

※深草ミニ展観ポスター

<参考資料>

「博覧会-近代技術の展示場-」 国立国会図書館、2010-2011.

「京都の博覧会」(都市史29) 京都市・京都市歴史資料館、2003.

「京都・近代化の軌跡 第4回 知識と情報を商売の糧に~京都博覧会の開催」 京都経済同友会、2012.