龍谷大学図書館ウェブマガジン

2025(令和7)年3月発行

ありがとう、大宮図書館

龍谷大学長 入澤 崇

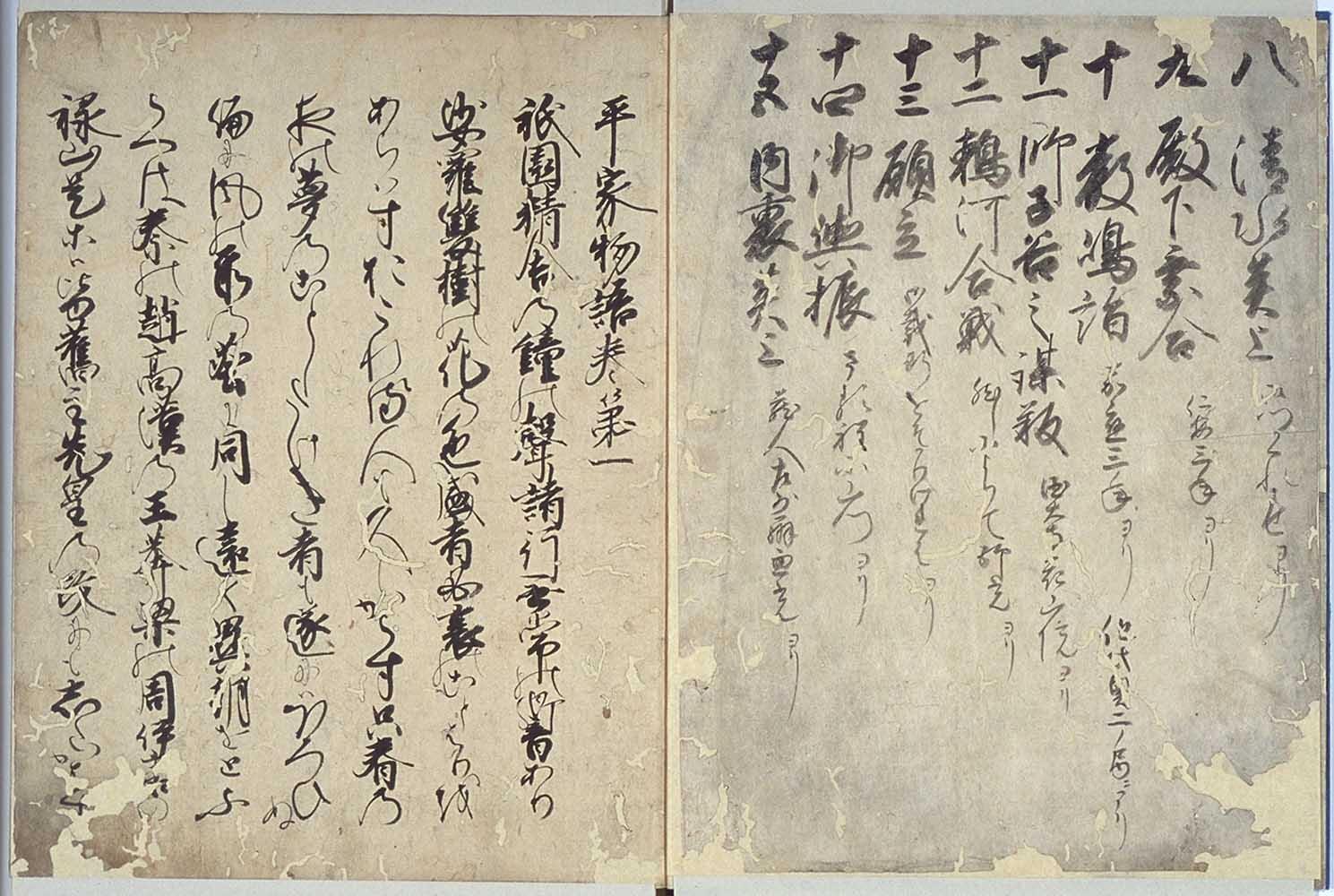

私が龍谷大学文学部に入学したのは1974年でした。なかなか大学になじめず居心地の悪さを感じながらの日々でしたが、3回生になって私にとっての居場所が見つかりました。それが大宮図書館でした。図書館の書庫の中を散策するのがたまらなく好きでした。パーリ語の授業を受講していたので、インド関係の本を2階の閲覧室でよく読んでいました。パーリ語のcīnaが中国(秦)を指す言葉であり、それの音写語が「支那」であることを知ったときは思わず「へぇ~」と声をあげたものです。いつの頃であったかは忘れましたが、書庫の分類表示の「支那」が問題視され、「中国」に変えることになりました。「支那」は中国を侮蔑する言葉だから変更するというものでした。「ちょっと待って」という気持ちになりました。「支那」は侮蔑語ではないですよ。「支那」を侮蔑する言葉として使うようになったのは軍国主義となった近代日本であり、「支那」という言葉自体に差別的な意味合いは本来ありません、と図書館関係者に伝えましたが、聞き入れられませんでした。

現代において「支那」は中国の蔑称となっていることはよく知られています。だから日常使ってはならないことはよくわかります。しかし、「支那」=侮蔑語・差別語という認識は初めからそうであったかのように受けとられかねない危険性もあります。例えば、空海が作った詩に「支那」という言葉が出てきますが、空海は中国を蔑視していたでしょうか。明治期になっても中国をこよなく愛し、中国に敬意を払っていた人が「支那」という語を多用していたことはもっと知られていい事実です。書庫の分類表示に「支那」と記したむかしの図書館員が中国を侮蔑していたでしょうか。そんなはずはありません。問題の所在は明らかです。「支那」を差別語に仕立てたのは中国を敵とみなし、中国を嫌った人たちの感情です。言葉それ自体に問題はありません。差別語を生み出す人間の感情こそが問題なのです。

大学を去るにあたって思わず駄弁を弄してしまいました。お許しください。

図書館は私の青春そのものです。

ありがとう、大宮図書館。さらば、大宮図書館。

(なお、「支那」という語についてもっと詳しく知りたい方は、高島俊男「「支那」はわるいことばだろうか」(『本が好き、悪口言うのはもっと好き』大和書房 所収)、をご覧ください。中国が蔑視の対象となる過程に関心のある方には、最近出た金山泰志『近代日本の対中国感情 なぜ民衆は嫌悪していったか』(中公新書)をお薦めします)

深草図書館施設整備について

2025年度4月に社会学部が深草学舎に移転することに伴い、8号館2階閲覧室を拡充するとともに和顔館各階のレイアウトを一部変更して、閲覧席を156席増設しました。8号館2階の拡充スペースには、図書館利用者アンケートで要望の多かったコンセント付のキャレル机を配置しています。白と木目を基調としたカラーで統一し照明も明るめとした、新しい学修スペースとなっています。是非ご利用ください。

また、その拡充工事と併せて教員閲覧室と名誉教授室を整備し什器を入れ替えるとともに、女子トイレの洋便器化も行いました。その他、利用が少ない和顔館2階ゲートを移設し、1階東側ゲートを新たに設け、入退館時の混雑解消を図っています。

今後も引き続き、利用者のみなさまがより利用しやすい図書館となるよう、ソフト・ハード両面から整備を進めて参ります。