龍谷大学図書館ウェブマガジン

2025(令和7)年9月発行

過去と現在をつなぐ図書館

図書館長 前川 貴史

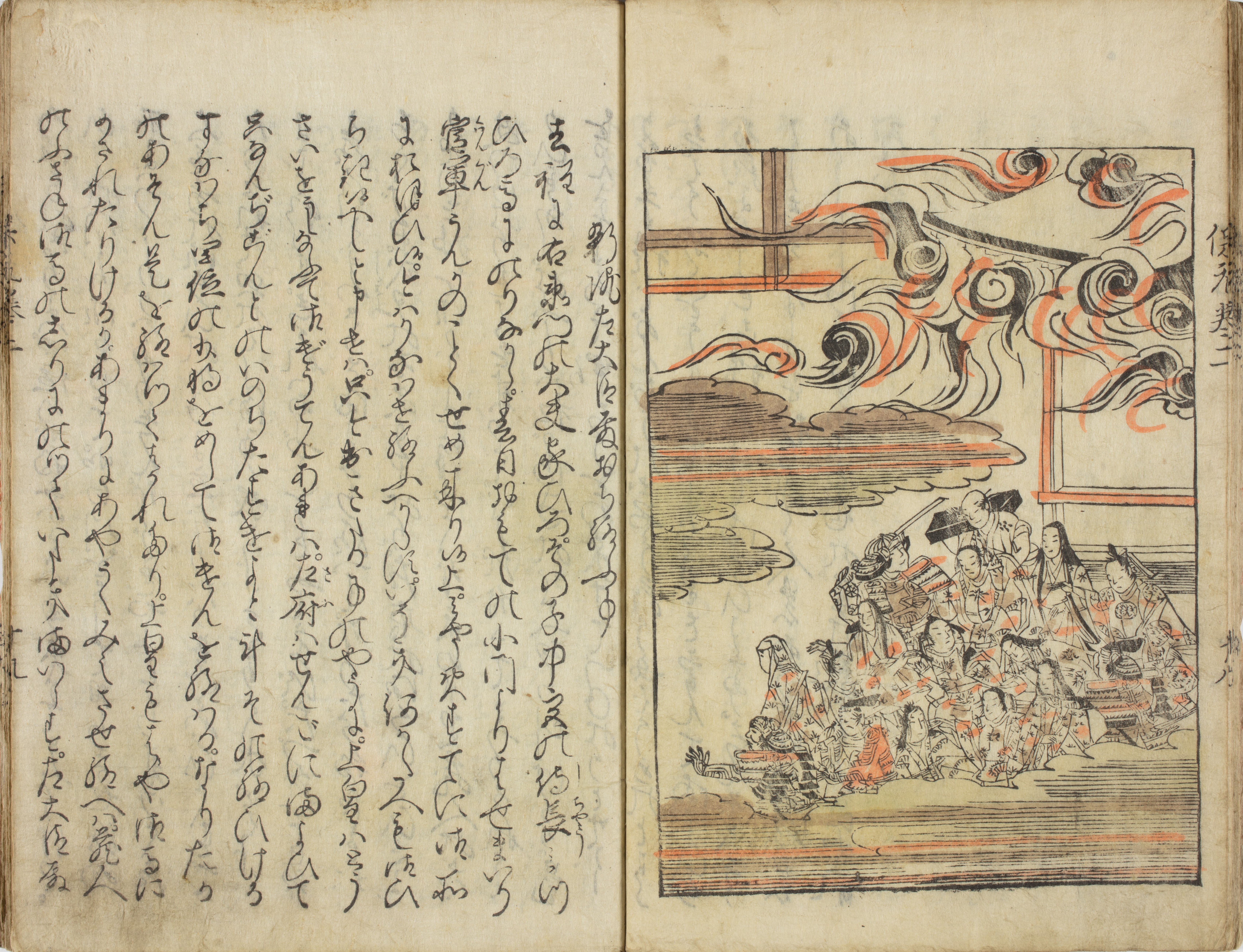

学問や芸術の世界で、長い時間をかけてたくさんの人に読み継がれてきた作品は「古典」と呼ばれます。古典には、今の私たちの社会や生き方をかたちづくる根本的な知恵や考え方が詰まっています。単なる昔の記録ではなく、今を生き、未来をつくる私たちにとって欠かせない知の源なのです。新しいものにばかり目が向きがちな現代だからこそ、時代を越えて読み継がれてきた古典の価値を、あらためて見直してみたいものです。

私自身も、通勤のときなどに『万葉集』を手に取ることがあります。およそ1300年前にまとめられた歌集ですが、今も文庫本などで気軽に読むことができる、日本を代表する古典です。そこには、天皇から庶民まで、さまざまな人々の心の声が記されています。恋に胸をときめかせ、別れに涙し、自然をたたえ、旅に不安を感じる奈良時代の人びとの姿は、現代の私たちと変わりません。古典を読むことは、時間を超えて昔の人と語り合う体験であり、人間に共通する普遍性を感じさせてくれます。

たとえば、少しユーモラスなこんな歌があります。

石麿(いはまろ)に われ物(もの)申(まを)す 夏痩(やせ)に 良(よ)しといふ物そ 鰻(むなぎ)取り食(め)せ

『万葉集全訳注原文付(四)』(講談社文庫, p.47)から引用した、大伴家持の歌です。現代語訳は「石麿に私は申し上げたい。夏痩によいという物ですよ。鰻をとって召し上がりなさい」となっています。暑い夏にはウナギが元気のもとという感覚は、当時も同じだったようです。友人の石麿があまりに痩せていたので、家持が冗談まじりにからかったのでしょう。彼らは仲良しだったようで、遠慮のない内容を無駄に丁寧な言葉づかいで表現しているところに、二人の親しい関係が見て取れます。こうした歌を読むと、万葉の人々もまた、友達同士で冗談を言い合う私たちと同じ「人間」だったのだと感じられます。

古典は時間を超えて私たちに届く声であり、ときに知恵や勇気、そして新しい発想を与えてくれます。もちろん研究や資格のための勉強も大切ですが、古典との出会いはそれだけでは得られない、人生を長く支えてくれる糧になるはずです。

学びの道のりは、ときに孤独に感じられることもあるでしょう。しかし図書館は、その歩みに寄り添う場所です。どうぞ気軽に図書館を訪れ、過去と現在をつなぐ知の旅を楽しんでください。

図書館司書課程資料コーナーの設置について

2025年4月より、深草図書館 和顔館の地下1階に「図書館司書課程資料コーナー」を開設しました。これまでこの資料コーナーは、深草キャンパス文学部教務課の事務室横に設置されていましたが、スペースが限られており、利用できる時間も教務課の開室時間に限られていました。

このたび、図書館内に移設したことで、夜間や土日など図書館の開館時間中であればいつでも資料を閲覧できるようになりました。また、ナレッジスクエアを活用すればグループでの学習も可能です。今後は、文学部や図書館司書課程の先生方による教育活動との連携や図書館で開催されるイベントへの協力も視野に入れています。

図書館司書を目指す皆さんが、図書館業務をより身近に感じ、学びへの意欲をさらに高めていただけることを期待しています。